相逢是一首悠扬的歌,在这片被莘莘学子们称为“圣园”的热土上,每天都演绎着触动心灵的故事。自2月26日“校友征集令”发出后,众多学子纷纷响应,踊跃来稿。他们有的回忆圣都岁月,感念师恩;有的因旧物勾起思念;有的大方展示拼搏成果;也有的深情寄语学弟学妹……岁月从来不语,却见证了一切温柔。此刻,圣园的风穿过稿纸,送来紫藤花架上永恒的春天,我们将陆续推送《校友风采》合集,让那些未说出口的感谢,在字里行间绽放成花海,定格为师生记忆中的暖色。

欢迎各位学子投稿(邮箱:sgsdxx@163.com)。本期推送圣都11期学子李璨来稿《从熏肉大饼到黄焖鸡,我的人生下一站》。

校友简介

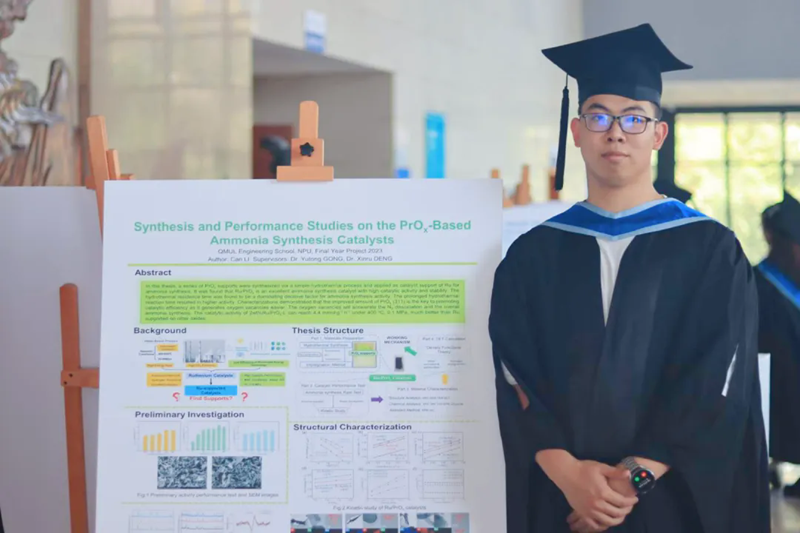

李璨,男,24 岁,山东青岛人,中共党员。本科毕业于西北工业大学&英国伦敦玛丽女王大学,获工学学士双学位,于中国科学院理化技术研究所攻读博士研究生,师从吴骊珠院士,研究方向为超分子光化学、太阳能光化学转换。曾获国家奖学金、陕西省优秀毕业生等60余项表彰奖励,曾任国科大未来技术学院研究生会主席,现任中国科学院理化技术研究所研究生会副主席、研究中心党支部委员。

一

接到宣传中心老师的撰文邀请,大概是在半月以前。半月以来,这项“任务”一直在我的日历本上,从周一拖到周日,再拖到周五,直到今天。忙完工作已是半夜,办公室一个人也没有,我也终于有了些许思绪,去整理一下自己疏于锻炼,已堪称“贫瘠”的笔杆。

读博和本科、高中都不太一样。高中的时间虽然线性,但我每天都有固定的时间整理文字,写写周记,看看自己喜欢的素材;大学的时间虽然相对自由,但我仍然每周都能出门走走看看,写一些和理工科学生完全无关的文字聊以消遣,哪怕是紧张的考试周,我都能有些许记录;但自从读了博,从自己开展实验伊始,各种事纷至沓来,做实验真正成为了一种“工作”,我也真正感觉自己是一个成年人,对于家庭、自己的工作或是事业,都要承担起前二十多年里“无需承担”的责任。自此,写作便成为了一种奢望,是我愿意踏足,却无暇顾及的那座“童话镇”了。

二

相比往年的文章,我想写点不一样的风景,在这将近二十年的求学路上,我也曾遇到许多善良的陌生人,令我如今想来仍然心存感激。

圣都校园,鸽子常常盘踞的广场围栏外,有一家熏肉大饼。不可否认的是,圣都食堂是我吃过的食堂里,集性价比与口味于一身的好食堂,但营养餐、小笼包的诱惑力远不及围墙外的熏肉大饼和安徽板面。

然而,想在上学期间吃到一次熏肉大饼绝非易事,在那个手机是违禁品的年代,怎么联系大饼老板是个非常困难的问题,更何况围栏内总有巡查的教育处老师,被抓到可是要惹麻烦的。因此,种种困难导致我直到毕业,也没有在校园内品尝过一次熏肉大饼的风味。当然,这里面总有艺高胆大的同学能够通过高级的技术手段联系到大饼的老板,并在大家都去挤食堂的时候在教室里吃上一口热乎的大饼,那种没被抓到的惊险和浓香的味蕾双重刺激着大家想要吃饼的勇气。

终于有那么一次,班主任批准我在下午自习的时候出校门买盒药,买完药回来的路上,我决定奖励自己一顿熏肉大饼。至今我仍记得那张红底白字的牌匾,屋内虽不算昏暗,却也并不敞亮,看店的是一对没上年纪的东北夫妇。大概是我那开口即响亮的东北碴子味,老板很快就识别出我的老家在哪,以及当时的学生身份。

“ 小伙子,在学校还适应吗?父母有没有经常来看你?”叔叔问道。

“在学校挺好的,爸妈一般都是半个月来一次,他们还会给我带饺子和煎鱼吃。”

“真好呀小伙,羡慕你们这个奋斗的年龄。咳,你们平常也忙,周末要是有空也来吃口咱们家乡的味道啊!快拿着,趁热吃吧。”

“谢谢叔叔呀,我得回去赶晚自习了。”

“期待你金榜题名!”

我一时语塞,不知说些什么好,只能微笑着点了点头,说了声现在想来轻飘飘的“谢谢”,接过热腾腾的大饼。走在回学校的路上,白面的饼皮此刻在落日的余晖下显得如此闪闪发亮。彼时的我岂能想到,在这乍暖还寒的季节,我竟还能在街口小巷闻到家乡烤饼的鲜香,竟还能怀揣着店主的祝福,低头品尝一口泛着香气的熏肉大饼。

那是我在那一年,第一次,也是最后一次见那对夫妇。想起高考结束后的归乡心切,想起毕业后到现在鲜有几次回到寿光,在接受了这些来自陌生人的善意,而我后续却没有回应后,我的心里总是难掩遗憾与愧意。

到了本科期间,记得我也在新校区小东门外遇到了一位卖蜂蜜桂花糕的关中老者,他的善良也给我留下了深刻印象,当时写下了一段小文,命名为《蜂蜜桂花糕》,现发表在西工大物理学院官方微信上。

时间一转来到了年前,繁忙的一天结束了,我临街找寻还未回家过年的饭馆。大概离单位两条街的一家黄焖鸡米饭,晚上九点多还亮着灯,我循着灯火找了过去。

推开陈旧的、粘了不少广告的玻璃门,店内的陈设老旧却整洁,店主是位五十多岁的阿姨,阿姨的眼睛很漂亮,眼角的皱纹难掩岁月的痕迹,但干练的手法仍迅捷如风。阿姨张口就是熟悉的东北口音,细聊下来,竟然是同省同市,甚至县城之间离得也不远。阿姨做的黄焖鸡和我在北京吃过的都不太一样,调料的味道不重,像极了家里炖鸡的味道,里面的豆皮是家里常用的豆皮,要是非说美中不足,那就是有青椒。

几番攀谈下来,才知道阿姨和我母亲的年龄相仿,而她的儿子就是旁边理发店的店主,这家店的菜品之所以有如此浓重的家常味,是因为阿姨开店的初衷便是给孩子提供个吃家常便饭的场所。“当母亲的,大老远的从东北过来,只是想多帮衬儿子一下,让他们生活别那么难。”“你们干科研这行的也不容易,都腊月二十七了还不回家。”

“您不也没回家吗?今年还打算回去看看吗?”

“不回啦,今年就这样啦,中秋回去过了,不过话说回来,还是咱家好,有年味儿,你说呢?”

“是啊姨,我也觉得。对了,您以后不放青椒,搁点白菜进去行吗?”

“好呀,你猜我能不能记住你的需求?”

“我觉得您能,新年快乐!”

年后回来,前两天我又去吃了一次,店里人挺多的,我点了熟悉的菜,找了个角落坐下,和阿姨相视一笑,没有多说话。

那碗热气腾腾的鸡肉,终究是没有了青椒。

三

最近很喜欢赵雷的一句歌词,“时空是个圆圈/直行或是转弯/我们最终都会相见/在城池的某个拐角处/在夕阳西下时/在万家灯火的某一扇窗纱里/人们失忆着相聚……”

我始终觉得,二十多年来我遇到了许许多多善良的人,他们在我心里也许没有具体的名字,但始终值得我铭记。从熏肉大饼到蜂蜜桂花糕,到黄焖鸡米饭;从青岛、寿光走到西安,来到北京、廊坊;从圣都中学走到西工大、走到国科大、走进理化所……我的身边总有善良的陌生人,和他们某刻的相遇便是我忙碌后难得平静时的慰藉,珍惜这些时刻,时光也许也会珍惜青春留下的印记。

最后,再次感谢宣传中心老师的撰文邀请,圣都的三百天生活是我二十余年来难得的宝贵经历,我始终铭记着那年的精彩或是失落,热爱或是彷徨,坚定不移地在如今的热爱中行走探索,在努力中寻找生命的真实奥义,走向人生的下一站。

李 璨

2025.02.28 凌晨

于北京 海淀

- 附件下载: